Le baccalauréat véhicule une histoire et des valeurs qui ont fait de lui une référence incontournable de la société française. Les choses ont bien changé depuis sa création, mais il est tellement ancré dans l'imaginaire du citoyen que s'attaquer à lui suscite de vives réactions.

Pourtant, il va aujourd'hui, sur plusieurs points, à l'encontre des principes qui ont fait sa force. Tout d?abord, son obtention ne signifie plus rien (on gonfle les notes pour se caler sur les statistiques souhaitées). Son fonctionnement a des conséquences néfastes sur la pédagogie. Il n'est plus un passeport pour l'enseiganement supérieur. Il entraîne un coût de plus en plus élevé pour l'État et un mois de perdu pour la formation des autres lycéens. Enfin, étonnante constatation, le côté égalitaire qui a présidé à sa création a disparu.

La défaite de la démocratisation du savoir

Le bac a été, en effet, plus d'un siècle et demi durant, le symbole de la démocratisation du savoir et le but ultime de classes d'âge entières, dont seule une minorité aurait la chance de l'obtenir. Stimulant pour l'acquisition des connaissances, il portait en lui le flambeau de l'égalité des chances : la réussite scolaire rejoignait la réussite sociale.

Seulement, voilà, la notion de démocratisation a été détournée. La dévaluation n'existe pas qu'en économie. Tout comme un billet de banque ne vaut plus grand chose en période d'inflation, le diplôme du bac distribué à 88%, voire plus, de la population lycéenne, assorti d'une exigence de plus en plus limitée quant aux capacités mesurées, n'est plus une référence. Par la faute d'un bac dévalué, l'école est devenue incapable de promouvoir le mérite scolaire, jeté aux orties sous l'appellation infâmante d'élitisme.

Comment en est-on arrivé à ce que notre baccalauréat ait si peu de valeur ?

C'est le résultat dévoyé d'une conception erronée de l'égalité qui fait rimer ce mot avec nivellement par le bas. Le fameux objectif de l'obtention du bac par 80% d'une classe d'âge (pas tout à fait atteint) est approché en baissant le niveau des épreuves, en trafiquant les barèmes, en repêchant à outrance pendant les commissions.

Mais comme cela ne suffit pas, on change les règles d'obtention, en rajoutant moult options qui ne font qu'ajouter des points en cas de réussite. Ainsi, en TPE (travaux personnels encadrés, l'une des excellentes initiatives prises ces dernières années), seuls les points au dessus de 10 sont pris en compte. Un élève qui recopie intégralement son compte-rendu sur Internet s'en sort, s'il est démasqué, avec exactement le même résultat que celui dont le travail valait la moyenne. Les élèves, qui possèdent tout de même certaines notions de probabilités, peuvent donc tenter leur chance avec un risque réduit.

Plus grave : la même absence de risque en situation de fraude. Un élève pris en flagrant délit au bac s'expose, officiellement, à des sanctions allant du blâme à l'interdiction de passer un examen pendant 5 ans. En pratique, à rien. Une convocation à guichet fermé par le chef de centre, puis l'élève est autorisé à passer le reste de ses épreuves. D'ailleurs, si un surveillant remarque un élève en train de tricher, il a la consigne de ne pas intervenir et de le laisser continuer.

Avec ces règles, les scores des bacheliers explosent parfois les plafonds sans que cela signifie grand chose ; il n'est pas rare de voir un élève décrocher son bac avec un score supérieur à 20. De plus en plus d'établissements affichent 99, voire 100 % de réussite et s'en vantent ! Car autant la notion de classement de élèves est « tabou » (on supprime même la colonne « classement » du document produit par certains logiciels à la fin des trimestres), autant les proviseurs font tout pour accroître leurs statistiques de réussite, encouragés en cela par les journaux qui publient chaque année à la même époque leur « marronnier » : le classement des meilleurs lycées. L'indicateur de taux de réussite au bac ne voulant plus rien dire, – Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation a même déclaré que « pour ne pas avoir le bac, il faut en faire la demande » –, c'est maintenant le taux de « mentions très bien » qui est mis en avant par la presse.

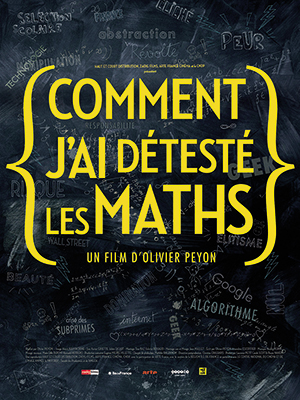

Pourquoi de moins en moins d'élèves choisissent la spécialité maths

Les élèves de Terminale S (option SVT) ont le choix entre plusieurs spécialités : maths, physique, SVT et ISN (informatique, uniquement dans les lycées possédant les enseignants adaptés).

Or les différences liées aux coefficients au bac et les modalités de l'épreuve ont pour conséquence de défavoriser ceux qui ont choisi la spécialité maths.

Les épreuves des spécialités SVT et physique sont expérimentales, réputées plus faciles. De plus, elles sont évaluées séparément, pendant un oral d'une heure.

L'épreuve de spécialité maths consiste, quant à elle, à remplacer un exercice par un autre dans le sujet commun de l'écrit. Résultat : la note de tronc commun est statistiquement diminuée par la présence d'un exercice plus difficile dont l'échec influe négativement sur deux notes.

Une simulation avec les coefficients actuels montre que le système de notation de l'épreuve de spécialité n'est favorable qu'à des élèves ayant un très bon niveau en maths ( Plus d'informations ici et accès à des annales sur le site de l'APMEP).

Alors, comment s'étonner qu'à une époque où l'on a un besoin grandissant de scientifiques bien formés en mathématiques, la majorité des élèves ne choisissent pas la spécialité maths ?

Perception sociale et pédagogie

Alors, pourquoi s'obstiner à le garder ? Dans certaines sociétés primitives, la transition de l'enfance vers l'âge adulte est marquée par un « rite de passage » : telle une mue, une épreuve, souvent physique, plus ou moins violente, détermine une limite entre les deux statuts. Débarrassé de sa « peau d'enfant », l'individu se retrouve d'un seul coup à égalité, dans ses droits et ses responsabilités, avec les adultes.

Dans nos sociétés, existe une période intermédiaire inconfortable : l'adolescence. Alors, le bac ne tend-il pas à devenir, pour les parents, comme pour les jeunes, un substitut de rite de passage, comme semble le suggérer l'expression « passe ton bac d'abord ! » ?

Pour les élèves, la perception de l'examen est paradoxale à plus d'un titre. D'une part, c'est tellement devenu une formalité que cela ne signifie plus grand-chose, en dehors de ce rite social qui se matérialise par l'obligation de se présenter à l'examen. Nombreux sont ceux qui ne font pas l'effort de travailler pendant l'année sur l'assimilation des savoirs et des compétences, tellement la réussite leur paraît certaine.

Mais pour ceux qui échouent néanmoins (et leurs familles), c'est souvent un vrai drame psychologique, dont la gravité est proportionnelle au taux de réussite des autres.

Malheureusement, ce n'est pas sur la formation profonde des élèves que s'est porté l'effort de l'institution. En mathématiques en particulier, le bachotage, consistant à se contenter d'apprendre « par cœur » sans les comprendre certaines techniques, est encouragé par le système. Les enseignants, de plus en plus influencés par les pressions exercées par l'administration ou les parents d'élèves, se laissent malheureusement souvent prendre à ce jeu de la superficialité, au détriment de la transmission profonde des notions. Certains sites collaboratifs et certains manuels scolaires se laissent aller à ce détournement en fournissant du « grain à moudre » à cette approche. Mais peut-on leur en vouloir de céder à la démagogie ?

Dans le même esprit, citons le danger du concept de « contrat de confiance » d'André Antibi, l'auteur de la pertinente Constante macabre, qui, à vouloir évacuer l'inattendu des examens, semble encourager le bachotage (même si son approche est plus fine).

Passeport pour nulle part

Une autre fonction du bac est révolue : le sésame qu'il constituait pour les études supérieures en garantissant un niveau minimum d'exigence. Aujourd'hui, les jeux sont faits plusieurs mois avant la connaissance de ses résultats.

En série S, si la plupart des universités françaises n'ont pas de concours ou d'examen d'entrée, une étude sélective se fait en revanche pour l'admission en classes préparatoires aux grandes écoles, en IUT, en BTS et pour d'autres formations spécialisées. La plupart des élèves présentent leurs dossiers début avril via le système informatique APB (admission post bac, voir notre article). Le système décide en juin, donc avant l'examen, où ils sont acceptés, l'acceptation étant, bien évidemment, conditionnée par l'obtention du bac, qui ne servira qu'à valider cette sélection a priori.

Ce système a donc en plus une conséquence négative pour l'université : les élèves qui s'y retrouvent sont, sauf exception, ceux qui n'ont été acceptés nulle part ailleurs. De fait, la sélection se fait lors du passage en deuxième année. Pourtant, le taux d'échec en première année d'université, déjà très élevé, est artificiellement baissé, les subsides étant calculés à partir du nombre d'étudiants en L2. L'augmentation du taux de réussite au bac a donc en fin de compte pour conséquence de transférer le coût du redoublement du lycée à l'université.

Parlons justement de coût. À l'heure où les coupes budgétaires fragilisent la cohérence de certains enseignements, pourquoi ne pas économiser sur cette usine à gaz dont tous les signaux prouvent qu'elle est inutile et qu'elle coûte une fortune (voir en encadré le rapport de la Cour des comptes) ?

On se prend à rêver que tous ces moyens soient redistribués vers des actions pédagogiques !

Le bac coûte 100 millions d'euros (rapport de la Cour des comptes)

Le financement du bac, c'est un coût direct et un coût pédagogique, ce dernier résultant du nombre considérable d'heures de cours supprimées pour cause d'organisation de l'examen.

Dans un rapport (* disponible ici) publié en septembre 2015, la Cour des comptes commence par regretter « la faible valeur significative » du baccalauréat. Elle dénonce le nombre excessif de matières et d'options (« lors du baccalauréat général 2013, 221 500 épreuves d'options facultatives ont été organisées, certaines pour un nombre infime de candidats »). Elle rappelle que les règles « découlent de décisions historiques rarement remises en cause ».

Mais c'est sur le plan financier qu'elle apporte un regard précis, rappelant que dans le budget de l'État, l'organisation de l'examen est estimée à 80€ par candidat (à multiplier par 600 000, soit près de 50 millions d'euros), mais que ce calcul n'incorpore que des coûts directs, principalement l'impression et le transport des sujets, les frais de correction qui font l'objet d'une indemnité spécifique (environ 5€ la copie), les frais de déplacement des enseignants (on n'hésite pas à leur demander des trajets supérieurs à 100 km), les frais occasionnés dans les centres étrangers (déplacement de correcteurs depuis la métropole, organisation des épreuves en décalé avec des sujets différents…), les indemnités des chefs de centre d'examen…

En revanche, la rémunération principale des enseignants participant à l'examen et le temps de confection des sujets et de surveillance des épreuves, qui sont intégrés dans les obligations de service des enseignants et s'imputent sur le temps d'enseignement, ne sont pas retenus dans cette estimation des dépenses directes.

En intégrant ces données, le coût était déjà estimé « de façon très prudente » par le rapport de 2011 entre 90 et 100 millions par an ! La prise en compte des salaires durant cette période multiplie ce coût.

Car, dans les établissements, la mobilisation de personnels à plein temps se fait pendant plusieurs semaines, sans compter la désorganisation des cours qui s'étalait déjà sur plusieurs mois, certaines épreuves commençant en février. Pour surveiller les épreuves écrites, les professeurs sont mobilisés deux semaines durant. Les enseignants étant réquisitionnés, les établissements, dans le meilleur des cas, n'assurent plus de cours à partir de mi-juin (bien plus tôt quand ils sont centre d'examen).